Les mortiers classiques, omniprésents sur les chantiers, tiennent rarement la distance face à l’humidité. Pourtant, dans certains contextes, mieux vaut viser juste et opter pour une formulation spécialement pensée pour contrer les infiltrations d’eau.

Dans le secteur du bâtiment, chaque ajustement dans la composition d’un matériau peut changer radicalement sa destination et sa résistance dans le temps. Qu’il s’agisse d’introduire un adjuvant ou de modifier la nature du liant, la réaction du matériau à l’humidité évolue de façon marquée. Passer d’un ciment standard à un ciment hydrofuge, c’est revoir la résistance à l’eau, la simplicité d’entretien et la durée de vie de l’ouvrage. Ce sont ces nuances de formulation qui, concrètement, font la différence sur le terrain et orientent les choix techniques.

ciment, mortier, béton : quelles différences pour vos travaux ?

Chaque projet impose ses propres exigences quant au choix du liant, et ce choix pèsera lourd dans la durabilité finale. Le ciment, c’est la base, autant pour la maçonnerie du quotidien que pour les réalisations complexes. Mélangé à de l’eau et du sable, il se transforme en mortier, un indispensable, que l’on retrouve de la pose de briques aux petits travaux de réparation ou de jointoiement. Le temps de prise varie selon la formule : un ciment prompt permettra d’avancer vite, tandis qu’un ciment Portland ou naturel prendra plus lentement, ce qui influe sur l’organisation du chantier.

Le mortier résulte donc du mélange de ciment, sable et parfois de chaux. Ajouter de la chaux hydraulique ou créer un mortier mêlant ciment et chaux permet d’obtenir plus de souplesse et une meilleure gestion de la vapeur d’eau, un avantage lors de restaurations. Les artisans choisissent alors le mortier bâtard : il s’adapte aux bâtis anciens et respecte la nature des matériaux d’origine. L’essentiel : bien doser liants et eau pour une solidité et une longévité à la hauteur des attentes.

Le béton, quant à lui, franchit un cap en matière de robustesse. Sa recette associe ciment, sable, eau et granulats. Une fois sec, il supporte les charges des ouvrages porteurs. Aujourd’hui, les bétons bénéficient de ciments techniques, alumineux ou prompt naturel, pour répondre à des besoins pointus : chantiers urgents, milieux humides ou conditions difficiles.

| Produit | Composition | Utilisations |

|---|---|---|

| Ciment | liant hydraulique | base pour mortiers et bétons |

| Mortier | ciment + sable + eau (+ chaux) | maçonnerie, jointoiement, réparation |

| Béton | ciment + sable + eau + granulats | dalles, fondations, structures porteuses |

Prenez le temps de comparer les critères : solidité, perméabilité, temps de prise, compatibilité avec l’existant. Ces éléments conditionnent la réussite, que l’on bâtisse du neuf ou que l’on s’attaque à la rénovation.

le ciment étanche face à l’humidité : propriétés et usages spécifiques

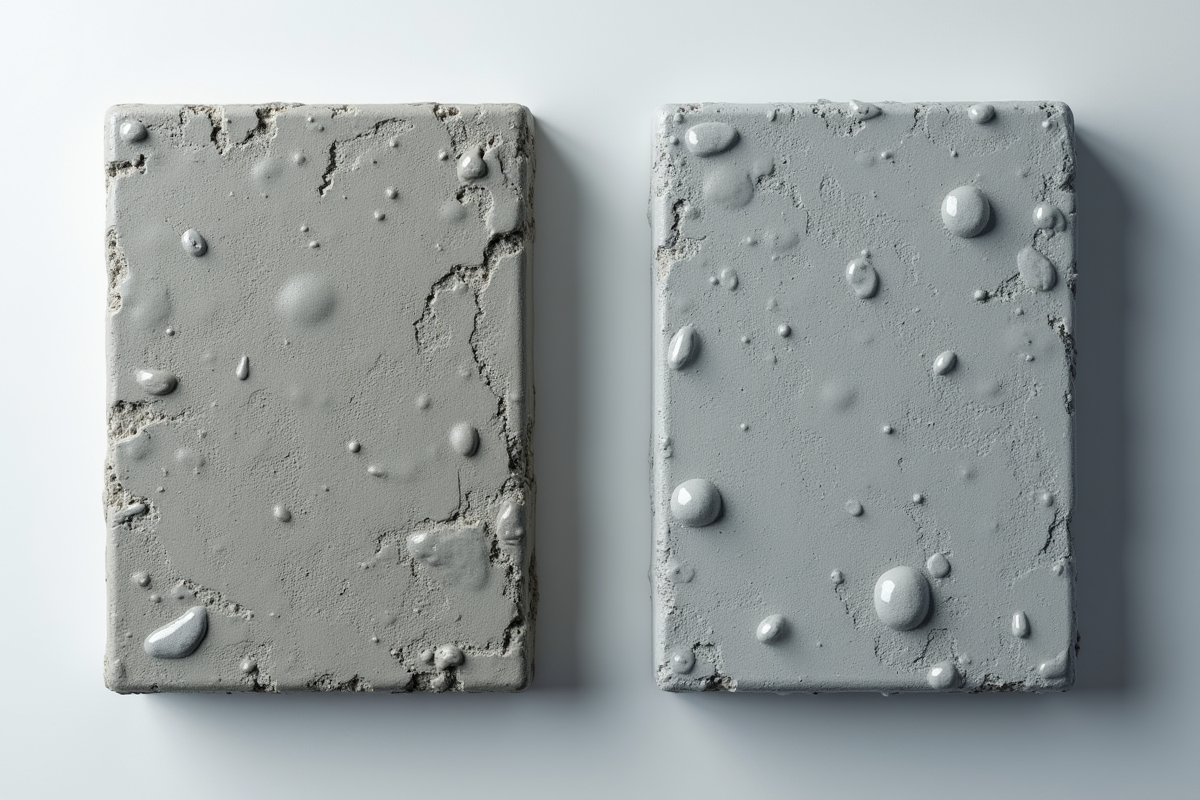

Quand l’humidité met en péril l’intégrité d’un ouvrage, il faut sortir l’artillerie lourde. Le ciment hydrofuge devient alors incontournable dès que l’étanchéité s’impose comme priorité. Sa formule intègre des adjuvants hydrofuges de masse qui colmatent les capillaires du mortier ou du béton. Résultat : l’eau rencontre une véritable résistance, tout en laissant le support respirer, un compromis subtil entre protection et préservation de la structure.

Contrairement à un ciment classique, la version hydrofuge ne se limite pas à la résistance mécanique. Elle cible les endroits les plus exposés : sous-sols, murs enterrés, bassins, réservoirs… Le respect des normes Nf sur l’étanchéité des ouvrages en dépend directement.

Selon les besoins rencontrés sur le terrain, plusieurs options se dessinent :

- Le ciment hydrofuge de masse : intégré directement dans le mélange, il protège la structure de l’intérieur.

- Les hydrofuges de surface : appliqués en couche finale, ils renforcent l’imperméabilité extérieure.

Le succès du chantier passe par le choix du bon produit, la justesse du dosage et une mise en œuvre rigoureuse. Dans les pièces humides ou les zones à risque, aucun détail n’est laissé au hasard : type de liant, application soignée, finitions adaptées. C’est ainsi que les professionnels assurent la durabilité tant recherchée, que ce soit sur du neuf ou lors d’une réhabilitation pointue.

comment choisir le bon mortier selon la nature de votre projet ?

Chaque projet de maçonnerie impose ses règles du jeu. Le choix du mortier s’oriente selon le liant choisi, ciment, chaux ou un mélange des deux, et la fonction de l’ouvrage. Pour ériger un mur porteur ou couler des fondations, le mortier ciment garantit une résistance mécanique solide et une prise rapide, idéale pour avancer sans perdre de temps.

Si le bâti ancien ou les matériaux fragiles sont en jeu, la chaux hydraulique reprend sa place. Le mortier chaux apporte de la souplesse, accompagne les mouvements du support et laisse respirer les murs, limitant ainsi les problèmes d’humidité. Pour les applications mixtes, le mortier bâtard, associant ciment et chaux, s’impose comme une solution polyvalente, particulièrement appréciée pour les enduits ou les scellements dans des zones hétérogènes.

La réussite ne tient pas seulement au choix du mortier, mais aussi à son exécution : calibre du sable, taux d’humidité, proportion du liant, chaque détail compte. Un mortier prompt est parfait pour les réparations d’urgence ; un mortier bâtard ciment offre une excellente tenue face aux variations de température.

Pour y voir plus clair selon la nature du travail à réaliser, voici quelques repères :

- Mortier ciment : conseillé pour les fondations, murs porteurs et fixations de charges importantes.

- Mortier chaux : adapté à la rénovation du bâti ancien ou aux enduits respirants.

- Mortier bâtard : choisi pour les enduits courants et les situations où polyvalence et maniabilité sont recherchées.

C’est la cohérence entre le mortier choisi et la méthode de pose qui conditionne la solidité sur la durée. Adapter la solution au support et à l’environnement, c’est investir dans la fiabilité du bâti.

les avantages concrets du béton hydrofuge pour des réalisations durables

Face à la pluie, à l’humidité qui s’installe, le béton hydrofuge s’impose pour qui cherche une longévité réelle. Grâce à des adjuvants spécifiques, il bloque l’eau en profondeur. Conséquence directe : la résistance aux cycles gel/dégel s’améliore nettement, les fissures deviennent bien moins courantes, la structure tient bon.

Ce matériau s’illustre dans des situations où la pression de l’eau est une donnée incontournable : piscines, réservoirs, cuvelages, fondations en terrain humide. La barrière hydrofuge protège également contre la corrosion des armatures métalliques. Pour les surfaces exposées, l’entretien s’en trouve facilité : la finition lisse du béton repousse les salissures, rendant le nettoyage bien plus simple et rapide.

Pour mieux comprendre l’intérêt selon l’usage, quelques cas concrets méritent d’être cités :

| Type d’application | Bénéfice principal |

|---|---|

| Scellement de regards | Imperméabilité durable |

| Fondations en zone humide | Protection contre les remontées capillaires |

| Ouvrages enterrés | Préservation des armatures |

Le béton hydrofuge de masse reste performant même en cas de microfissures. Cette technique offre une stabilité structurelle durable et réduit la fréquence des interventions de maintenance. Pour chaque usage, il est indispensable d’ajuster précisément les proportions de ciment, sable, eau et adjuvants selon les recommandations, afin d’optimiser la perméabilité et la résistance du béton.

À la clé : des réalisations qui traversent les années sans craindre l’eau, et où la solidité ne se marchande plus.